“复旦——上中导师制计划”系列讲座之“解析前沿材料前景,科普半导体与算力发展”

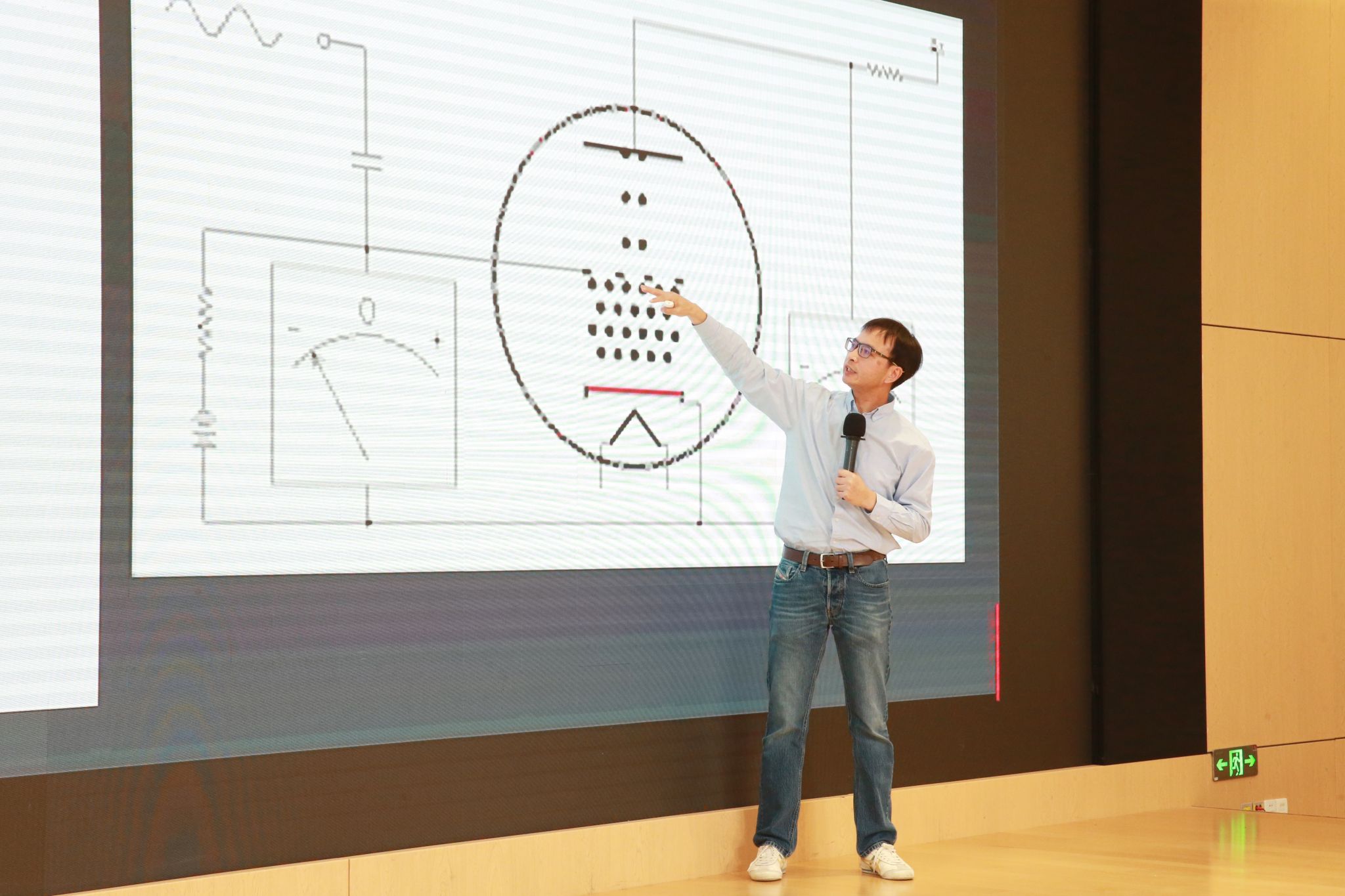

2025年10月26日,复旦大学的张远波教授给同学们带来了一场关于二维材料的精彩讲座。

首先,教授通过“训练Deepseek”、生物体内DNA存储遗传信息等例子,证明通过纳米材料存储信息有巨大的前景,并简单介绍了计算机的重要元件——半导体三极管及其工作原理。接下来,教授介绍了自集成电路发明以来计算机算力的指数级增长。然后,教授解释了随着计算机算力增大而出现的漏电问题及控制漏电的方法。最后,教授讲述了石墨烯材料的优缺点,预测了新型二维材料黑磷的前景,并介绍了复旦大学强大的二维材料团队及其领先的工艺集成。

(张远波教授讲解二维材料)

(文:高一11班 岑霁/图:史晨越/编辑:胡晨、实习生杨许)

“复旦——上中导师制计划”英语系列讲座之“学术英语语篇的结构与AI辅助阅读策略”

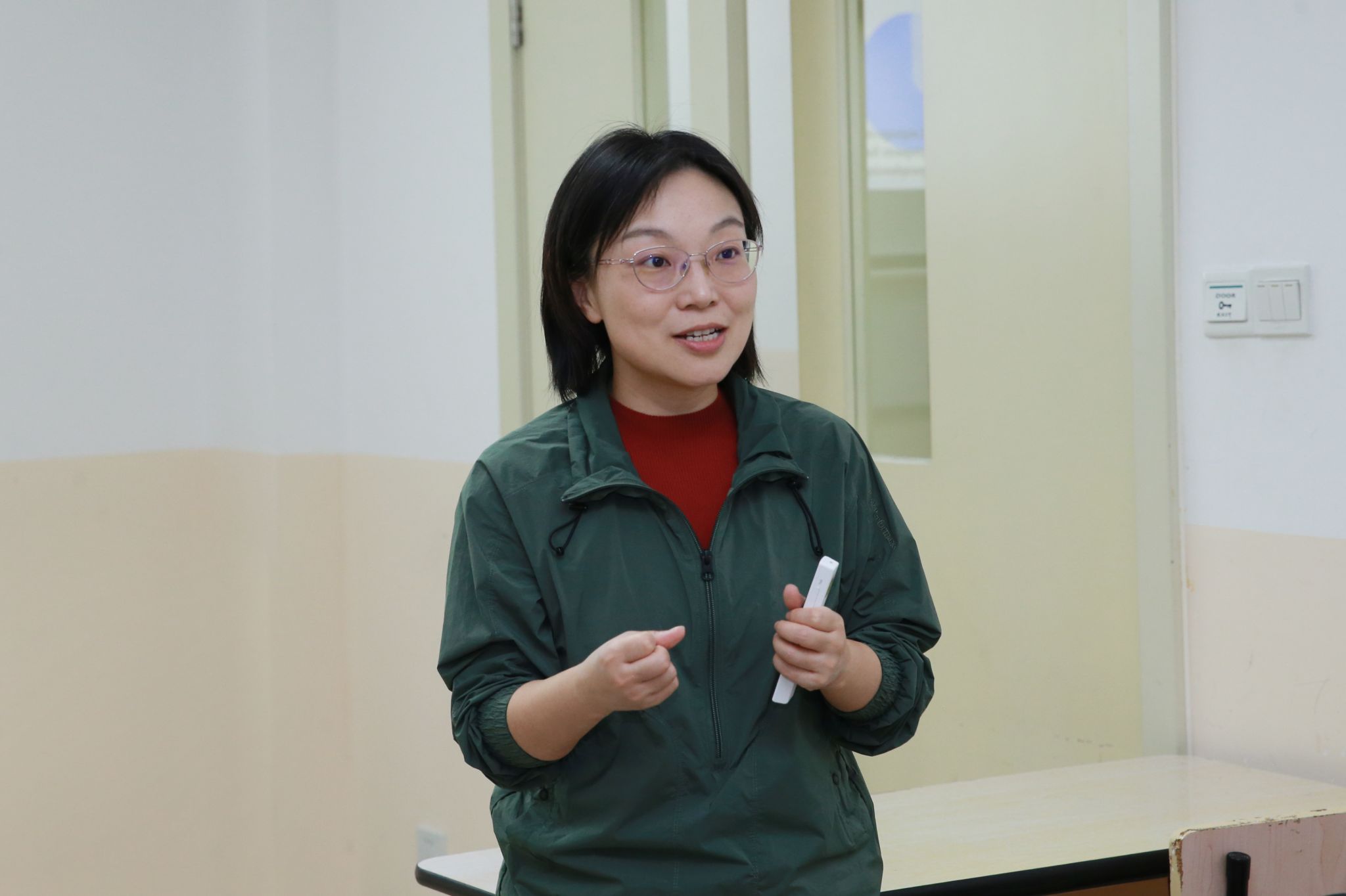

2025年10月26日,复旦大学周季鸣教授为我们带来了英语方向的第四节课,为我们讲解了在学术语篇中如何合理引证。

教授先用一篇诺奖得主的文章introduction引入课堂。第一段交代了整体背景,第二段进行了疫苗技术的具体阐释,第三段概括了已有的研究,第四段总述了论文内容。接着,教授又展示了一篇学生的introduction,总结了学术写作在语法上的注意事项,如语言正式性程度高,and不能出现在句首。教授用Nature常规读者利用AI的事例,向我们讲述了利用AI学习学术主题下知识的优势,同时指出AI辅助改善学术语言是合乎伦理的。

接着,教授向我们介绍了何为可靠的信息来源。引用文献时,应注意文献发表时间与内容的紧密相关性,还要注意不同种类引用时格式的差异。综述与洗稿有明确界限,照抄原文献的行文思路是不被允许的。教授带领同学们练习了对所给文献进行paraphrase。

通过教授的讲授,我们了解并学习到了如何在学术写作中正确引用文献,如何通过paraphrase将文献概括引用至文章中,实用性很高。

(周季鸣教授详解学术语篇合理引证方法)

(文:高二10班 宫皓然/图:史晨越/编辑:胡晨、实习生杨许)

“复旦——上中导师制计划”经济学系列讲座之“经济学分析与应用”

10月26日晚,复旦大学钱浩祺副教授为学子们带来了第四次经济学微课程,继续深入探讨经济学基本原理。

钱教授以烟火表演为例,带领同学们回顾了公共物品的性质,并指出私人企业不举行烟花表演的决策符合私人理性,但就社会整体而言缺乏经济效率;此时,政府部门可以采取措施帮助达到有效率的结果。接着,钱教授列举了一些重要的公共物品,如国防、基础研究(即一般性知识)等,并就学术论文、海上灯塔等是否属于公共物品做了讨论界定。

此后,钱教授提出公共物品的评估难题——政府必须决定提供哪些公共物品以及提供多少。在此过程中,政府部门会进行成本—收益分析。钱教授通过安装红绿灯、降低致命性交通事故风险的案例,引入统计学中人的生命价值作为参考,让大家切实体验成本—收益分析的流程与困难。

结束对公共物品的讲解后,钱教授对公共资源的性质做了探讨。他用“公地悲剧”的寓言与图像分析总结得出公共资源往往被过度使用的结论,并提出政府可以通过实行税收、管制资源使用或将公共资源转变成私人物品等方式解决问题。同样,他介绍了清洁的空气和水、拥堵的道路、鱼、鲸和其他野生动物等一些重要的公共资源。

本次课程中,钱教授深入解释了公共物品与公共资源在消费中的复杂情形,强调了政府调控对提高经济效率的重要作用,让同学们对生活中常见的实例有了一定的经济学感知。

(钱浩祺副教授深入拆解公共物品与资源原理)

(文:高二6班 王皓杨/图:史晨越/编辑:胡晨、实习生杨许)

“复旦——上中导师制计划”哲学系列讲座之“真理的古今之争”

10月26日晚,复旦大学哲学学院副教授贺腾老师于工程楼作题为《真理的古今之争》的学术讲演,与会同学均感获益良多。

贺教授从《鲁滨逊漂流记》入手,介绍了近代以来个体与社会之间的矛盾。卢梭曾说:“人生而自由,但无处不在枷锁之中。”《海上钢琴师》中的1900,正是这一矛盾的极端化表现——他不愿踏入陆地,宁愿在船被炸毁后与之同归于尽,也不想走进社会生活。

然而,古代哲学中“成为君子”“真”“善”等核心追求,却被现代人原子化的个体和孤独的本体论所冲击。究其根本,是因为每个人都在追求利益最大化。因此,霍布斯提出,人必须把权利让渡给一个共同的客体,于是产生了“国家”。古今之争在真理观上的差别尤为明显。在解答 “如何获得真理”的问题时,笛卡尔以“我思故我在”对抗怀疑主义的“恶魔论证”;马丁・路德则实现了从“上帝是道德的价值来源、真理的来源”到“人人皆可为教皇”的巨大转向。到19世纪,哥白尼的日心说、达尔文的进化论、弗洛伊德的心理学说,彻底推进了人类自恋情结的瓦解——传统真理观已无法维系人的生活。

直到19世纪末,“锤子哲学家”横空出世,一切传统价值被彻底打破。他强调变化而非不变,提倡回归到前苏格拉底时期的希腊精神(具有破坏性的酒神精神);他提出“超人哲学”,强调真正的创造者要超越大众的价值体系,独立创造属于自己的生命意义。他指出:我们自以为超越学者和形而上学的科学信仰,其本身恰恰建立在一种与宗教信仰基础或柏拉图理念并无二致的残余信念之上——或许,科学并不比宗教更可信。

或许,真理并不是以“逻各斯中心主义”建构起来的,而是一种本真意志的体现。尼采沐浴着日出的光辉,在《查拉图斯特拉如是说》所蕴含的交响曲般的精神意境中,宣告了新世界的到来。

(贺教授讲解真理的古今之争)

(文:高二9班 刘雨暄/图:史晨越/编辑:胡晨、实习生杨许)

“复旦——上中导师制计划”中文系列讲座之“故乡——走的人多,也便成了路”

2025年10月26日,复旦大学张亚松教授为同学们带来了语文《呐喊》微课堂系列的第四讲,回顾了《风波》中的历史事件与历史文学意义,讲述了《故乡》里城乡两个世界的隔阂与时代下社会阶层的隔绝。

首先,张教授请几位学生谈了谈自己对《风波》主旨的理解;接着为同学们讲述了辛亥革命后中国的历史进程,详细叙述了袁世凯称帝与张勋复辟二事,阐明了《风波》是为中国历史重大事件留下文学表现上的记录。随后,张教授为同学们带来了《故乡》一文的讲解。他从鲁迅在文中塑造的三个不同人物 —— 迅哥儿(“我”)、闰土、杨二嫂讲起,剖析了文中的两条线:“我” 与闰土的友谊,以及杨二嫂的形象表现。“我”与闰土的友谊并不建立在知根知底,而在相互满足对方对另一种世界的好奇上,因此这种“城乡友谊”在二人长大、闰土意识到二人社会阶层的隔绝后,“隔了一层厚障壁”。杨二嫂是一名形象鲜明的妇女,极度以自我为中心,在无法得到关注后变得尖刻。三人“辛苦展转”“辛苦麻木”“辛苦恣睢”的生活方式引人唏嘘,也因此“我”希望下一代走出不同的新路。

张教授认为,《故乡》塑造了比《狂人日记》中更切实、务实、脚踏实地的 “我”,体现了鲁迅笔下主人公成长发展的印记。正如文末所说:“地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”鲁迅的希望中,中国青年应当走出一条新路,拥有新的生活。

(张教授讲解《故乡》)

(文:高二8班 常涵玥/图:史晨越/编辑:胡晨、实习生杨许)