上海市上海中学(以下简称“上中”)创始于1865年,前身是龙门书院。160年来,学校坚持“储人才,备国家之用”的办学宗旨,为国家的发展、民族振兴培养了一批批杰出人才。据不完全统计,上中校友中有中国人民解放军将军30余人,中国科学院院士与中国工程院院士57名,省部级领导干部100余人,大学校级领导200多位,各行各业专家难以计数,成为中国近现代教育发展史的一个经典缩影。

走进中国特色社会主义新时代,上中坚持为党育人、为国育才,在建设教育强国视野下回应时代之问,探索拔尖创新人才早期培育的上中方案。

上中是“高中生创新素养培育实验项目”学校、国家教育体制改革项目“探索建立拔尖创新人才培养基地”首批试点学校之一,是上海市科技特色示范学校、全国首批中小学科学教育实验校、普通高中新课程新教材实施国家级示范校。学校强化高中阶段数学教育与强潜能学生培育,做好科学教育“加法”,努力构建世界一流研究型、创新型中国基础教育顶尖名校,夯实学生走向未来的数学与多领域科学教育的根基,为拔尖创新人才早期培育提供了良好的土壤。

推进面向智能时代的创新人才早期培育

上海市上海中学原校长、正高级教师、上海市首届教育功臣、上海市首届杰出人才 唐盛昌

今天的教育若能培养出适应智能时代所需要的人才,我们的教育才能从平庸走向伟大。教育是终生的准备与超越,这是我一直在基础教育领域持续探索的动因。在上海中学任校长24年,之后持续在上海市基础教育国际课程比较所担任所长,我一直在思考我国建设教育强国过程中,学校教育如何在推进教育科技人才一体化改革中,大力推进面向智能社会的创新人才早期培育。

基础教育应为国家科技自立自强提供人才根基。基础教育是培养未来人才创造潜能的关键期,在促进自主创新体系建立方面要承担切实的责任。在“点”上,加强对资优生创新潜质开发是促进基础教育与自主创新体系衔接的关键;在“面”上,要在推进基础教育优质均衡的背景下,关注每一个学生的创造潜能开发。基础教育是否能够源源不断地提供一大批富有创新潜质且可持续发展的学生,将直接关系到创新人才的数量与质量,培养速度与高度。

我一直提倡中国需要建设世界一流的中学,在国际性与民族性的统一上闯出新路,形成具有国际先进水平、中国特色的学校发展核心竞争力。既要在实现教育高位优质均衡中关注每一个学生潜能的发挥,又要着眼于未来拔尖创新人才的早期培养。

在中国特色社会主义新时代,上中将踏准教育科技人才体制机制一体化改革的步伐,为发展具有世界先进水平、中国特色的现代优质教育贡献自己的力量。谨以此寄语上海中学建校160周年,也祝愿上海中学能够为我国实现中华民族复兴培育出更多更好的各行各业优秀人才。

高中数学与科学教育重在“指”与“引”

上海市上海中学校长、正高级教师,上海市第五届教育功臣,中国教育学会副会长、国家督学 冯志刚

数学与科学教育是提升国家基础科学软实力与科技竞争力、培养创新人才、提高全民科学素质的基础载体。高中阶段作为基础教育与高等教育的衔接阶段,在深化数学与科学教育上有着重要的价值使命,要培养学生数学核心素养与科学精神,承担好“指”与“引”的功能。“指”强调明确高中数学与科学教育的使命指向,内化学生数学素养与科学精神;“引”强调引导数学与科学教育方式变革,促进学生找到适合自己的基础科学与多领域科学发展志趣。

高中数学与科学教育的使命指向学生的数学素养、科学精神内化,以及为创新潜质高中生创设脱颖而出的平台。深化创新人才早期培育,呼唤学校课程、教学、环境、评价等各方面的科学合理设计,呼唤教师驾驭科学教育与整合科学教育元素的素养提升,呼唤给予学生们“试错”“探究”“在科学海洋里游泳”的时间和空间,呼唤对数学科学以及多领域科学有发展志趣的强潜能学生培育的大中学、科研院所等合作育人,建立科学领域学术探究共同体是培育基础数学与科学领域创新人才的重要方略。

无论是数学强潜能学生培育,还是做好科学教育“加法”,都要激发学生的好奇心、想象力和探求欲,培养学生数学学习以及科学领域探究的兴趣乃至形成志趣,力求做到学思结合、寓教于乐,给予学生积极参与科学实践、开展科学探究的时间与空间,引导学生高效地“学”与科学地“玩”。

需要强调的是,高中阶段数学“强潜能”学生培育以及做好科学教育“加法”,对学生成长的“指”路与“引”航,应以国家必修课程为基座,多视角、多领域开发适合集聚学生特点的数学与科学课程,培养学生的创新潜能与实践能力,夯实学生的数学素养与科学精神,持续强化向真、向上、向善、向美的人文底色是学生持续探索科学的“原动力”,为创新人才早期培育奠基。

★响应时代之需“新导向”★

树立拔尖创新人才早期培育的价值追求

激发责任和志向

资优生教育要“志趣能合一”

育人先育德。上中在多年的探索中找到了以“聚焦志趣,激发潜能”为教育理念的拔尖创新人才早期培育的新路。学校关注学生责任与思想境界提升,以促进学生“志、趣、能合一”为导向,以学生个性化知识构成为载体,以探究性学习培育创新思维为主要途径,以数字技术与专门领域的整合为重要激活方式,以与高校、科研院所等进行实质性合作为优秀拔尖人才早期培育的资源助推力。

强化“守正创新”的大思政育人。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人,这是教育首先要回答的根本问题。对此,上中充分调动全社会力量和资源,建设“大课堂”,搭建“大平台”,建好“大师资”。努力让资优生成为心怀“国之大者”的拔尖人才,用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,从“大思政”的视角,努力构建普通高中资优生思政课新范式。

在上海中学,思政元素已经融入各学科课堂。《人工智能改变中国》《两个一百年目标的经济强国之梦》《开展对外交流孕育国际教育硕果》《回顾强军历程,感受四个自信》……这些生动的课程,令每位上中学子印象深刻。

上中于2022至2025年合计组建了由40名教师与30名学生组成的“党的二十大精神”“爱国荣校”“弘扬教育家精神”等主题学习宣讲团,开展了200余场精彩宣讲,内容涉及民生、科技、国防、法治等多个方面,形成品牌效应。

凸显“五育融合”的大境界育德。用每天30元的伙食标准采购食材,用最原始的木柴生火做大锅饭,自己搭建军事帐篷与十几个小伙伴一同露宿其中……到东方绿舟开展“48小时生存训练”,是上中坚持了20多年的特色德育课程,目的是引导学生将视野扩展到课堂、成绩之外,积极提升个人的综合素质。

类似的活动还有很多,如全体高二学生花一周时间到江西上饶、上海崇明等地开展“绿色学农·红色研学”活动等。这些看似与“提高成绩”无关,但丰富多彩的活动填满了学生们三年的高中生活。引导学生立大志、成大才,就需要引领学生认识我国国情,从祖国大地中了解我国的实际,找到自身发展与社会、国家需要的结合点。

内化“红色基因”的大胸怀育才。“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中讲。”上海中学党委书记张泽红强调,红色资源不仅是共产党艰辛而辉煌奋斗历程的见证,也是思想政治教育取之不尽,用之不竭的活教材。每年暑假,上中的国情民风社会考察都由党委委员、高中支部书记带队赴安徽、江西、贵州、云南、内蒙古、甘肃等地考察红色根据地,重走长征路,调研中西部地区发展,让学生深切感受国家的变化和发展。2024年,上中学子的脚步遍布了北京、兰州、昆明、鄂尔多斯,学生们走出校园,走向全国,在实地走访、亲身实践、增长阅历的同时,提高社会意识和社会责任感。

★瞄准基础研究“新需求”★

夯实数学科学英才早期培育的根基

让奥数“回归自然”

引导学生找到适合的轨道

上海中学的数学教育从20世纪90年代以来一直保持全市领先,而且逐步形成了全国领先的数学强潜能学生培养质量体系。

2000年,上中有学生实现国际数学奥林匹克(IMO)金牌零的突破后,至2024年,上中已获得IMO金牌17枚,曾创造了一所中学连续9年(2008—2016)有学生获得IMO金牌的纪录。2022年至2024年这三年里,上中学子获得5块IMO金牌,成为全国获得国际数学奥林匹克金牌最多的中学。

30多年来,上中培育了1400多名数学强潜能学生,他们中的许多人在数学以及相关应用领域深造与发展。2024年,上中取得2026年国际数学奥林匹克竞赛的承办权,将成为全球第一所承办国际数学奥林匹克的中学。

数学强潜能学生的早期识别与培育“有实招”。从1990年设立数学班以来,上中数学开展强潜能学生早期识别与培育实践探索。经验表明,数学强潜能学生早期识别可以从三个维度进行衡量:一是对数学的领悟力与深刻性;二是对数学的痴迷度与专注度;三是数学思维的缜密性与跳跃性。

上中数学强潜能学生的培养体系,为教育强国视野下推进教育科技人才一体化机制探索提供了启迪:其一,强化“数学+”拔尖人才早期培养基地探索,如,2024年9月1日开学的初二(1)班21名学生采取“五年一贯制”人才培养模式改革。

同年8月,国际著名数学家丘成桐先生授权上海市上海中学与上海市民办华育中学组成的联合体(简称“上中—华育联合体”)开设“丘成桐少年班”,每年招收25人左右。2025年9月起,经招生遴选程序入选的学生,初中阶段学习按照丘成桐先生的培养理念与上海中学的育人追求,安排在华育中学培养。

夯实学生数学核心素养“善奔跑”。从上海中学走出的数学人才,并不仅限于取得国际数学奥林匹克金牌的选手,他们还是活跃在各个与数学相关的行业人才。让每个孩子都喜欢数学、学好数学,上中有办法——要夯实学生的数学核心素养,善于陪伴学生奔跑。

数学强潜能学生培养奠定了一批孩子成为数学领域拔尖创新人才的根基。学校首枚IMO金牌获得者吴忠涛,现为香港中文大学数学系教授;2011届学子聂子佩曾为华为设在法国的拉格朗日数学研究中心青年数学家,研究低维拓扑与算法。2007届校友唐云清获得2022年度拉马努金奖,表彰他在算术几何和数论方面取得的显著研究成果,后又获得斯隆奖。

上中立足于让每个孩子找到适合自己的数学学习方法,形成良好的习惯,找到自己的轨道。为此学校提供了各种各样的、自主开发的校本实践与创新平台,激励在数学学习方面天赋不同的孩子都能得到充分发展。成果《让孩子找到自己的轨道——上海中学数学教学实践体系建构》获2017年上海市级教学成果奖一等奖。2024年在华东师范大学举办的一场数学拔尖创新人才大中小一体化培养研讨会上,冯志刚校长介绍了上海中学数学强潜能学生培养质量体系,引发与会者的关注。

数学教学实践体系建构“高互动”。2025年5月,“教育强国视野下中小学数学+科学(STEAM)教育的使命与变革”微论坛研讨活动在上海中学举行。此次论坛充分强调,数学是科学发展的根基,应注重数学+科学的跨领域融合教学探索。

教学处主任树騂介绍了学校以“‘三高’引领创新育人”的探索智慧,详细介绍了上海中学数学“高立意、高思辨、高互动”教学硕果、深厚的数学教育传统以及高中生创新素养培育。

上中数学教学持续保持上海市教育质量领先,在高互动上着力构建活力课堂,促进深度学习与协作成长。学校力求打破传统课堂的单向灌输模式,通过师生互动、生生协作与技术赋能,构建动态生成的学习共同体。此外,虚拟实验室、开源社区等数字化工具,突破时空限制,丰富教学形式,为学生的创新实践提供了更多可能。

★沉淀育人真谛“新思想”★

明确拔尖创新人才早期培育的潜能开发

让学生“会学会玩”

建立拔尖所需的思维品质

引导学生在科学的海洋中遨游,创设广泛的课程选择学习空间与创新发展平台,让学生“会学会玩”“玩中有术”,一直是上海中学培养高思维品质学生的密钥之一。

开设了500余门丰富的选修课程或大中合作的实验组专门领域选学课程;开设科技班、工程班等实验班;面向全体学生挑选出80—90名学生组成导师带教形态开展大中合作……为推进多领域拔尖创新人才早期培育的潜能开发,上中持续强化与高校的实质性合作育人,引导资优生逐步聚焦学术志趣,形成了强化模式、一般模式、整合模式多元运行的发展格局。

每个孩子都是独一无二的,不同学术发展取向的孩子,其水平和需求存在现实差异。学生依据自己的兴趣、特长与能力选择“个人的轨道”,在聚焦志趣时,产生对于“学术”的敬畏感和研究热情。

强化模式:科技班与工程班的“率先探索”。在创新素养培养上,上中专注“奠基”。“创新人才不是‘拔’出来的,而是‘冒’出来的。”冯志刚说,将大学一流专业师资力量引入中学,开设丰富的课程体系,为创新人才成长营造适宜的土壤,帮助学生在自由充分的探索中找到最适合自己的方向和“赛道”,这是上中一直在走的路。

2008年起,学校与上海交通大学等高校合作,开设了科技班,2012年设立工程班,回应了国家对于科技人才培养的需求。两个实验班的专门课程包括物理学、化学、生命科学、计算机科学、工程、能源、脑科学与人工智能等12个方向的专门课。邀请合作高校专家进行专门课程授课与开展课题研究指导,教会实验班学生选择性学习。

一般模式:拓展创新实验组的“多元载体”。在日常课程学习之外,上中还以项目制和实验室课程方式开展科学教育。从2009年起,上中与多所大学的一流专业领域进行合作,开设了面向全体学生选学的创新实验组,为不同发展潜质与兴趣领域的学生创造培育条件

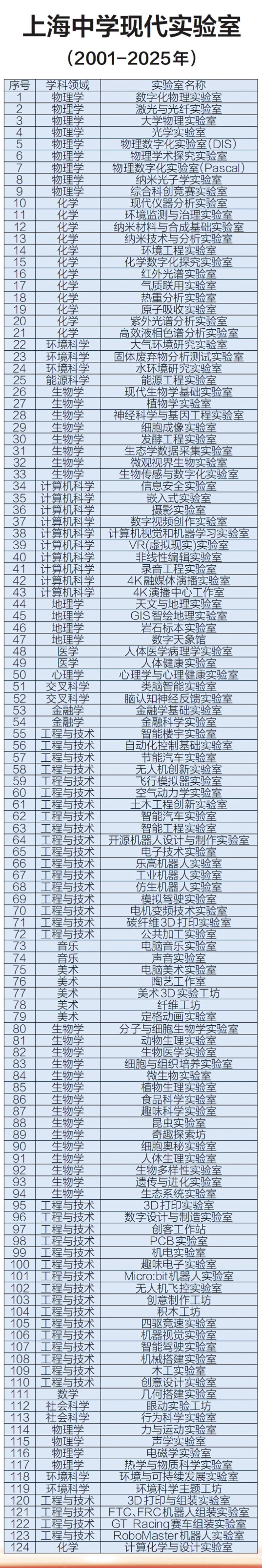

除了传统的金融、法学、微电影等实验组,2015年以来,上中又陆续与高校合作开设软件工程、无人机飞行、工业机器人、仿生机器人、计算机视觉和机器学习、纳米光子学等前沿领域的实验组课程。学校与高校、科研院所合作构建神经科学与基因工程、现代仪器分析、环境工程等累计上百个现代数字化创新实验室,并形成“脑科学与人工智能实验中心”“分析测试中心”“融媒体中心”“STEM科创中心”等跨学科特色中心探究实验平台,并根据科技和社会发展持续更新,培养学生动手能力,促进学生基于感兴趣领域的创新探究。

无论是科技班、工程班学生,还是参与实验组的学生,都要自主完成至少一个课题、项目的研修。学校的任务是给孩子创造更多“玩”的条件,鼓励孩子自主探索。上中还自主探索数学、物理、化学等学科大学先修课程,从2013年开始在本部授课。

整合模式:提升学术素养的“导师制计划”。2014年开始,上中与复旦大学合作推出“学术兴趣及素养培育导师制计划”。“导师制计划”每年会从高一年级遴选90名左右学有余力的学生,根据每位学生的学术兴趣为其匹配一名学术导师,定期开展“导师与学生面对面交流”,每次交流时长约为1.5小时,周期为三年。

复旦大学为高一年级学生开设为期一年的学术讲座;为高二年级学生开设为期一年的“跨学科”的微课程。复旦大学的暑期课程和在线慕课也对“导师制计划”学员开放,还提供学生走进复旦进行科研实践项目,深度体验学术活动的契机。

2021年起,为扩大“导师制计划”的学术辐射、惠及更多师生,上中设立“复旦学术日”活动,由复旦大学邀请学术大师、优秀青年学者、学术新星等,以“主会场报告+分会场学术沙龙”的形式为学生带来学术盛宴,引导学生在兴趣引领下的专业领域施展才华,逐步找准个人生涯发展定位。

★追寻教育使命“新方法”★

搭建拔尖创新人才早期培育的支撑平台

整合各类资源

为学生创设“可能能力”发展空间

2024年1月,上中获教育部批准成为首批全国中小学科学教育实验校;教育部办公厅、中国科协办公厅给学校颁发“中学生英才计划”十周年(2013—2022)优秀中学证书。冯志刚校长在首批全国中小学科学教育实验区、实验校启动会上发言,介绍了上中在拓展科学教育资源、促进学术志趣聚焦、培育拔尖创新人才方面的探索智慧。

“双新”实施让学生找到发展“突破口”。上海中学作为普通高中新课程新教材(简称“双新)实施国家级示范校,把握新时代普通高中育人方式改革要求,高品质实施新课程,努力探寻适合学校特色高质量发展的空间与能量,聚焦一个“目标”、提升两大“素养”、凸显三个“亮点”、激活四大“平台”、优化五个“系统”上下功夫。

聚焦一个“目标”是指普通高中实施新课程新教材,必须牢牢把握落实立德树人这一根本任务,强化“五育并举”,促进学生全面而有个性的发展,为使高中生成为有理想、有本领、有担当的时代新人与创新人才奠基。

提升两大“素养”是指,在促进高中生核心素养与综合素养提升上形成切合学校发展特点的思考,具体可以表现在高中生作为“人”的核心素养和“学习者”的核心素养上。

凸显三大“亮点”是指,其一,对新教材进行大单元、任务群、结构化、演绎式、组合型、串联组等多样教学探索。其二,集聚学生的共性与差异性特点,在高标准实施国家必修、选择性必修课程的同时,在规定课时中选择增加学科课程“溢出内容”的延伸与拓展,用足用好新课程提供的选修课程开发空间,完善超过500门选修课的课程图谱。其三,以跨学科研究、深度学习、课题开展与项目设计等为载体进行突破。

激活四大“平台”则包括新课程新教材实施的教师激励平台;实验室探究平台;学生的选课指导平台以及科创空间平台。

优化五个“系统”是指,一是形成国家课程框架下各学科教学指南、高选择性选修课程体系化为载体的实施系统;二是形成以认识自我与认识社会为主线的学生发展指导系统;三是以“三高”(高立意、高思辨、高互动)为特点的学科核心素养教学再造系统;四是以考试评价研究为推力的真实学习过程评价系统,完善综合素质评价制度,编制切合学生成长特点的成长记录册和考评办法;五是以大中学合作为支撑的校内外课程资源统整系统,拓展校内、校外课程实施资源。

创新实验室为学生课题探究撑起“玩平台”。奇趣探索坊、数字制造工作坊、创客空间、积木工坊……高中阶段的现代化创新实验室建设为学生科学领域的志趣激活与潜能开发提供良好平台,上中成体系的上百个实验室给予学生成长的广泛空间。

为适应人工智能时代的创新人才早期培育,上中作为全市人工智能教育实验校,于2018年与中国科学院神经科学研究所、华山医院等合作,建成脑科学与人工智能实验中心,主要开展脑认知神经反馈、神经科学与基因工程、类脑智能等模块研究;2020年开始与上海交通大学合作开设计算机视觉与机器学习实验组专门课程,引导学生学习人工智能算法;2022年开始与上海理工大学合作建设仿生机器人实验室,引导学生开展人形机器人的科学研究;2024年在汽车工坊开设相应人工智能课程;2025年先后与上海自主智能无人系统科学中心、上海创智学院合作打造人工智能领域跨学段融通课程体系和沉浸式创新实践平台。

2024年9月,上中新建的近9万平方米教学楼——西楼投入使用,学校投入上千万元新建以及拓展现有的现代创新实验空间,新建了声学实验室、医疗机器人实验室等30多个科学类别的创新实验室,供国际部与本部学生共同使用。

STEM教育打造人才成长的“加速器”。上中将通用技术的必修和选择性必修课程内容进行了重构,开设了20余门STEM领域主题课程,夯实学生科学、工程、技术、数学等领域素养基础同时,培养学生基于工程技术的跨学科学习能力。学校组合式STEM课程引导学生学习从浅层应用到深层理解。上中STEM课程的基础性必修课程、选修性必修课程、课题研究类课程都是借助学校实验室开设,学校STEM教育为诸多有志于从事工程或理工科领域的学生提供了志趣激活、潜能开发的空间。诸多校友回忆正是在这些课程学习中找到了对科技、工程等相应领域的专业发展志趣。

★创新育人边界“新理论”★

构建拔尖创新人才早期培育的大中合作机制

高中与大学“双赢”

打造创新人才多元成长的“枢纽”

上中在推进拔尖创新人才早期培育上,一直关注大中学合作育人的探索。上中大中学合作育人实践的推进,促进了学生学术志趣的聚焦。调研显示,科技班、工程班、数学班学生在校期间所选课程、所作课题与升学专业的匹配程度约90%左右,平行班也达到80%左右。

以2017至2022年全程参与此计划的455名毕业生为例,大学就读专业与“导师制计划”课程方向匹配率约85%。毕业生选择国家“卡脖子”领域专业(芯片、计算机系统、材料、生物医学等相关专业)的占40%,其他学生则选择了数学、物理学等基础学科深造。从惠及所有在校生的面上看,学生在追求学术志趣上逐步清晰自身未来生涯发展的方向。

“大师”为学生多元成长铺路搭桥,丰富创新人才培养体系。上中在高水平人才培养体系视野下推进大中学合作育人,形成了促进高中资优生发展的学术素养课程内容体系,对于激发学生学术兴趣、提升学术素养、聚焦学术志趣,具有极大的影响。这在很大程度上影响了学生的专业选择,甚至终身生涯规划。每学期来上中进行专门课程授课与课题研究的高校、科研院所师资超过200名。

上中针对高中阶段的资优生群体,建构了多元课程,如物理学、医学、工程、能源、环境等10多个领域的实验班专门课程,以及软件工程、法学等10多个领域的实验组专门课程系统;建构“导师制计划”学术素养课程内容体系,包括聚焦“基础学科学术引领”,强调“跨领域组合学习”的学科微课程;聚焦“国家战略领域前沿”,强调“高观点思维引领”的学科讲座,累计开设了150余场;聚焦“基于问题的深度交流”,强调“大师引领”的导师面对面课程,累计1200多小时的师生面谈;聚焦“做真学术”,强调“真做学术”的暑期课程,感悟来自真问题的探究是怎么回事,这是学术志趣形成的关键。

大学与科研院所专家和高中生、教师组建“研修共同体”。赵海萌是上海中学2020届学生,他在大中合作育人中潜心开始了准学术研究,他凭借研究成果《基于ADMM剪枝的图像压缩自编码器》在2019年获“明天小小科学家”称号、丘成桐计算机金奖两个中学生的顶尖大奖。毕业后,他进入清华大学物理学专业学习,在天文学期刊《The Astronomical Journal》上发表学术论文“MAGIC:Microlensing Analysis Guided by Intelligent Computation”。

眼下,上中学逐渐形成了学生主体、大学与中学双导师的学术探究共同体模型。在大中学合作育人运行中,高中资优生、合作高校教授、专家、导师以及学校配备的学科领域中学教师“助教”一起组成了学术探究共同体。

曾参加“导师制计划”的上中学生张盛桐,跟随导师一起讨论困惑数学界的难题,在中学时就完成了高质量的数学论文,后获得国际数学奥林匹克金牌。他从事数学领域研究,进入高校后联合团队攻破了困扰数学界70多年的难题——高维空间等角线数量最大值问题,这个难题在其参与导师制计划中正好讨论过,成果发表于数学四大顶级学术刊物之一的《数学年刊》。

高水平人才培养体系视野下,大中学合作育人机制创新。2014年开始,上中与复旦大学推进了以学科微课程、学科讲座、“Office hour”(导师与学生面对面)、大学暑期课程、科研实践项目、线上教学辅导或慕课等为载体的导师制计划。该计划以培养学生学术兴趣与培育创新素养为导向,创设了一个大中学紧密合作的新形态。成果《大中学合作培育资优生学术素养的‘导师制计划’实践》,获“2022年基础教育国家级教学成果奖”二等奖。

从2008年与上海交通大学合作首设科技实验班到2012年拓展到与多所高校合作建立工程实验班,从2009年开始陆续与同济大学、上海财经大学、华东政法大学等高校合作形成面向全体学生选学的多个实验组,到2014年开始至今推进与复旦大学合作的“学术兴趣与素养培育的导师制计划”,再到2016年将科技班、工程班的大中合作领域专门课程打通选学,学校不断探索大学与中学合作的高水平人才早期培育链,形成了大中学合作反馈机制并持续优化迭代,为新时代深化高中阶段育人方式变革提供了创新范式。

★创设未来学校“新型态”★

为拔尖创新人才早期培育铺路搭桥

追求教育的“高度”

描绘中国式现代化未来学校蓝图

在人工智能时代,未来人才应具备对人工智能的驾驭能力以及应对人工智能带来的工作替代与环境变化的能力。对此,学校育人要凸显人才成长的个性化、人文性、创新性与可持续学习的驱动性,上中自2015年以来努力推进人工智能时代视阈下研究型、创新型学校的建构,努力推进学校从数字校园走向智慧校园。

创新型平台与研究型氛围为师生发展“增值添彩”。构建研究型创新型学校,重在搭建一个核心平台——具有国际视野、本土情怀的拔尖创新人才的早期培育实验;追踪两个发展关键点——“研究型”与“创新型”。前者以“研究氛围的营造”为切入点,注重以研促学、以研促教;后者重在创新平台的搭建,注重思想与方法的创新。

“人人皆学,处处能学,时时可学”,在上中校园里,类似的泛在学习生态体系正在逐步形成。通过2021年、2024年两期建设,上中的智慧校园形成的应用环境由本部、国际部初小、国际部高中三个不同的部分组成,在统一平台架构的前提下,形成了“一个平台”“一个中心”和“四大服务体系”。即一个信息汇集、资源共享、应用整合和安全高效的智慧校园开放平台。学校构建形成了校园数据中心,并持续完善技术规范和数据标准;构建了数据资源目录平台,打破了学校部门之间信息“条块分割”的现状,推动各部门之间的数据共享。

以评价改革催化智慧校园“智能体”建设。上中智慧校园的建设倒逼学校实施评价改革。大数据具有海量、动态化、连续性、实时性、精准性等特征,使教育评价从“用经验说话”转向“用数据说话”,从“筛选分流”到“导引成长”,从“数据记录”到“智能反馈”。上中国际部初中与小学学段的智慧校园系统已经正式投入使用一年时间,通过线上的“成长中心”和“学业与素养、品德与品格、个性与特长以及反思与规划”四张报表,全面跟踪展示每一个学生的四维度成长,上中国际部高中段的智慧校园系统提供高中生的生涯发展指导,通过“基准测试报告”来为学生提供选课依据,通过“学科素养报告”来呈现学生的能力发展。

在上中本部,学生对自我成长评价,创设了提供学生认识志趣能的一种基于学校实践的锐角三角形的三线坐标信息系统评价导引。通过大数据技术,挖掘学生真实学习数据中蕴藏的价值。

双部融合促进世界水平的现代学校发展。上中在招收外国学生方面实行教育体制改革试点,于1993年创办上海中学国际部(以下简称“上中国际”),招生对象是海外人士子女。办学30年来,已经发展成为服务于上海市建设社会主义现代化国际大都市的一张靓丽的“城市金名片”。

目前,上中国际部“一体四翼”的发展格局雏形初现,即以上中国际徐汇校区为主体,浦东张江教学点、临港教学点、虹口教学点、奉贤教学点为四翼的可持续发展格局。国际教育的高选择性课程、基于数字平台的探究活动、注重课程内容的现代性、强调个性化的潜能开发等实践与经验,被创造性地运用于本部的教育教学改革,上中数理学科的优势反过来提升上中国际的教学水平。

尤为难得可贵的是,经过30多年的发展,如今国际部和上中本部实现了双部融合、优势互补、资源互通,使得上海中学的现代化发展迈上一个新的台阶,也提升了国际教育影响地位,在基础教育国际舞台上发出中国上海的声音。

来源:《文汇报》 2025年7月10日 06/07版 专题 《建设教育强国视野下回应时代之问 探索拔尖创新人才早期培育上中方案“强潜能”:数学育才与创新体系衔接 “做加法”:科学教育赋能科技自立自强——上海市上海中学迎来建校160周年(特色篇)》