2025年5月14日下午,李萍老师攻关计划团队、孟莎老师攻关计划团队及上海中学本部英语教研组的老师齐聚甄陶楼B1报告厅,开展以“赋能学习者,构建新生态”为主题的联合教学研讨活动。此次活动通过课堂教学展示和微报告的形式,探讨了高中英语教学中如何赋能学习者,激发他们的学习潜能。上海中学英语教研组副组长孙依静老师主持活动,上海中学国际部初小段沈天圆副校长莅临观摩。

上海中学教学处主任树騂老师在活动开幕致辞中提到,在全球化进程持续加速的当下,英语作为国际通用语言,其重要性日益显著。英语教学已超越单纯的语言知识传授,更侧重于培养学生的跨文化理解能力、开拓国际视野以及塑造终身学习能力。在此新时代背景下,创新教学方法、激发学生学习兴趣,构建充满活力且可持续发展的英语学习生态,成为英语教育工作者面临的关键课题。

(上海中学教学处主任树騂老师致辞)

(上海中学英语教研组副组长孙依静老师主持活动)

活动伊始,市教科院攻关计划小组成员王清卓、刘飞凤两位教师以“项目式学习驱动下的高中英语单元整体教学实践”为题,系统汇报了团队研究成果。王清卓老师基于巴克教育研究院对项目式学习的定义,提炼出“学生主体、真实情境、产品导向、协作探究”四大核心要素,并以上外版选择性必修三第三单元《Stonehenge》为例,分享了教学设计的迭代历程。最终将项目主题调整为“借助视频平台向外国友人介绍中国神秘地点”,通过创设“国际部联合科技周社团活动”的真实情境,引导学生以纪录片形式呈现中国文化奥秘。

(上海中学王清卓老师做项目汇报)

刘飞凤老师进一步阐释了单元目标设计,强调“语言能力、文化意识、思维品质、学习能力”四维素养的融合,并通过驱动性问题串联起8课时的教学框架。值得一提的是,团队对教材内容进行了大胆重构:例如将嫦娥四号新闻报道替换为哀牢山探索纪录片,以贴近学生项目需求;将调查报告撰写调整为视频脚本创作,突出跨文化传播的实践性。

(上海中学刘飞凤老师做项目汇报)

上海中学寿晨佳老师现场展示了第一课时立项课。课堂以“如何设计纪录片式短片激发外国观众对中国神秘地点的探索兴趣”为核心任务,引导学生层层推进项目的初步设计。课前学生基于课前问卷分组,围绕“最感兴趣的中国神秘地点”展开讨论,初步感知项目意义。随后,通过小组协作提炼优秀纪录片要素,师生共同制定“文化内涵、视觉特效、叙事逻辑”等评价维度;其后,寿老师以教材文本《Stonehenge》为范例,引导学生思考如何将语言知识转化为视频创作资源,以及如何在视频设计中增强吸引力。

课堂中,学生以小组为单位设计“罗布泊”“埃及金字塔”等主题方案,并通过Pad实时提交思维导图。寿老师巧妙利用生成性资源,引导学生追问“为什么一定要用英语讲述中国故事?”“如何平衡科学考证与神秘氛围?”,推动思维向高阶攀升。

(课堂照片)

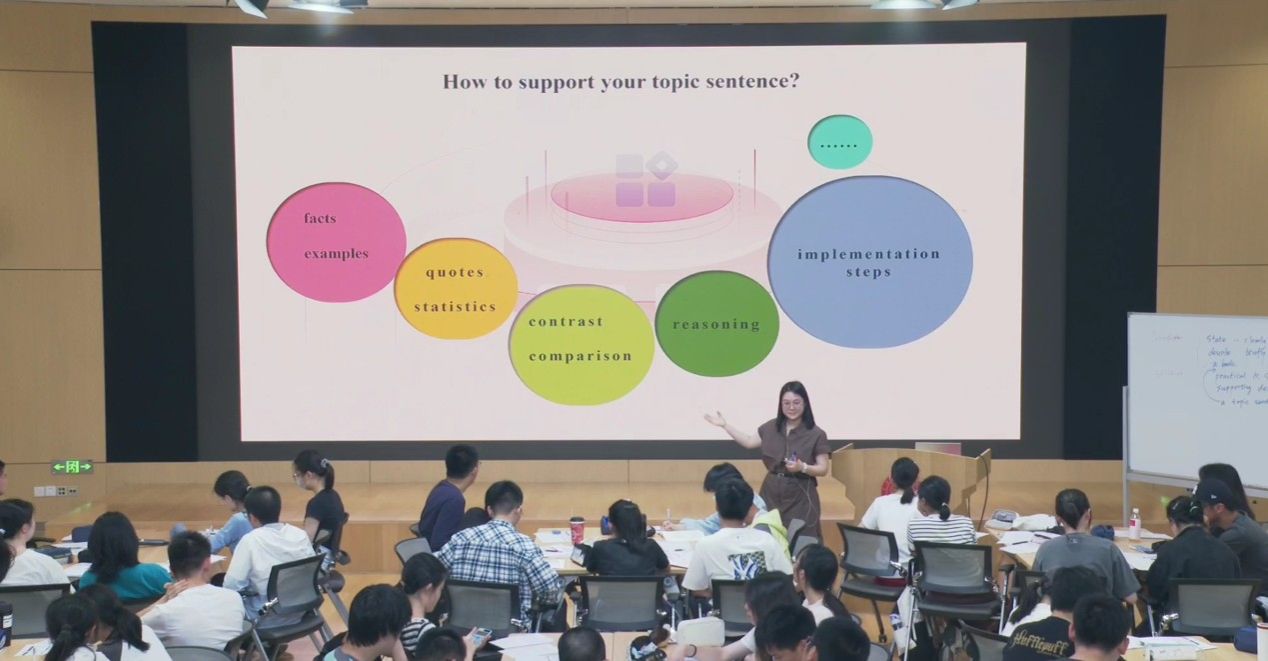

位育中学胡丹老师带来了一节别开生面的“问题解决型写作课”。针对学生初稿中普遍存在的结构失衡、内容空泛、逻辑松散问题,胡老师以“高中生压力应对”为话题,带领学生对比了两篇学生开篇段落,引导学生辨析“问题陈述模糊”与“吸引力不足”的症结,并引入“提问法”“场景描写法”等技巧优化开头。针对“解决方案缺乏可行性”的痛点,以AI生成文本为对照,通过Pad实时互评,推动学生从“作者视角”转向“读者视角”,理解“清晰性、说服力、情感共鸣”的多元标准。

(课堂照片)

活动最后,上海市教师教育学院汤青老师从“项目式学习的设计逻辑”与“写作教学的本质回归”两方面进行点评。她指出,本次联合教研的核心价值在于抛出新的研究方向,而非重复优化常规课堂,重点探讨项目式学习的本质定位与写作教学的深层突破。针对寿老师的课例,汤老师肯定了本次入项课帮助学生为实施项目做好了基本的思想和方法准备,同时进一步强调需厘清"教项目化"与"做项目化"的本质区别,指出"学项目化本身是错误命题,应通过做中学实现"。汤老师建议,需要深入思考教师对任务分解起主导作用是否符合项目式学习理念,挖掘英语学科在跨文化项目中的独特贡献"。针对胡丹老师的课例,汤老师肯定胡丹老师抓准了学生思维与语言表达的断裂点,通过建立"读者意识"破解写作困境。引用语文教师观点"语言的混乱就是思维的混乱",汤老师强调写作应回归交际本质,避免"片面追求大词大句",提倡"用最贴切的语汇达成交际目标"。提出尝试"90分钟长课",突破写作教学碎片化现状;建议加强"同伴文本互评",通过Pad等技术工具实现初稿深度共享。汤青老师总结道,教育改革要从容落地,既要保持技术创新的锐度,更要坚守学科本质的温度。

(上海市教师教育学院中学教师部部长汤青老师点评)

此次高中英语教研攻关活动以核心素养培育为锚点,通过项目式学习与写作教学的双轨探索,为新课标落地提供了鲜活的地方实践样本。在项目式学习领域,教师们打破教材边界,以“向世界讲述中国秘境”为真实任务驱动,将语言能力训练融入文化传播实践,让学生从被动接受者转变为主动建构者——他们不仅需要解析单元文本中的神秘现象,更需在视频创作中平衡科学考证与叙事魅力,这正是批判性思维与创新能力的具象化培养。写作教学改革则直指学科本质,通过解构学生初稿痛点、引入AI对比分析、强化读者意识,重构了“为交际而写作”的教学逻辑,使写作从应试技巧升华为真实表达。基于课例的跨校研讨,既肯定了课堂创新中“做中学”的实践价值,也提醒教师们需警惕“技术喧宾夺主”“学科特质模糊”等深层问题。这场教研不仅是一次教学方法的迭代,更是教育价值观的重塑:当课堂开始追问“为什么必须用英语讲述中国故事”,当写作超越分数指向真实沟通,教育便真正回归了“培养完整的人”这一本质命题。它标志着区域英语教育从知识本位向素养本位的实质性跨越,为破解“核心素养如何扎根课堂”这一时代课题贡献了可复制、可深化的行动路径,为每一位与会教师都带来了新的思考和启迪。

(文:李一诺/图:汪茹奕/编辑:胡晨、实习生雷雨星)